Le cabinet interviendra le 27 mars prochain au CREAI Pays de la Loire sur la mise en œuvre du RGPD dans les structures sociales et médico-sociales.

Le statut de professionnel de l’informatique d’un client ne dédouane pas son prestataire de son obligation de conseil

Dans un arrêt du 17 novembre 2017, la Cour d’appel de Paris a considéré que la société éditrice de logiciel informatique n’était pas exonérée de son obligation de conseil, de mise en garde et de délivrance conforme alors même que son client était un professionnel de l’informatique.

La société CERTEUROPE, opérateur de services de certification électronique, s’est rapprochée en 2011 de la société CREDENTIEL, éditrice de logiciels de sécurité, dans le cadre d’un partenariat technologique.

Ces deux sociétés ont conclu un contrat de maintenance et d’utilisation sur un logiciel développé par la société CREDENTIEL.

Une première facture a été réglée par la société CERTEUROPE.

Une nouvelle facture a été dressée à la société CERTEUROPE par la suite.

En retour, la société CERTEUROPE a indiqué à la société CREDENTIEL que la suite logicielle proposée par cette dernière ne remplissait pas ses fonctions et avait entrainé des coûts et des retards, et a en conséquence refusé de s’acquitter de la somme due.

La société CREDENTIEL a alors assigné la société CERTEUROPE.

Après avoir été déboutée par le tribunal de commerce de Paris qui a rejeté sa demande de paiement de la facture et résilié le contrat conclu par les deux sociétés, la société CREDENTIEL a alors interjeté appel.

La Cour d’appel de Paris a confirmé la décision de première instance, considérant que la société CREDENTIEL avait manqué à son devoir de conseil, de renseignement et de mise en garde.

Pour s’exonérer de son obligation, la société CREDENTIEL soutenait que son cocontractant était un professionnel de l’informatique spécialisé dans le développement pour des professionnels, de solutions sécurisées de gestion de fichiers en ligne et qu’il était lié à une société plus importante se présentant comme le spécialiste international de la gestion de fichiers en ligne.

La cour d’appel a cependant rappelé « qu’il appartenait au fournisseur d’un logiciel informatique, de s’assurer que son cocontractant disposait de compétences techniques dans le domaine ».

Or, les juges ont ici considéré que si les deux sociétés avaient chacune une activité dans le domaine informatique, « il n’était pas établi que la société CERTEUROPE disposait d’une compétence lui donnant les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ».

Après avoir constaté de nombreux dysfonctionnements, entrainant une impossibilité pour la société CERTEUROPE d’utiliser le logiciel, les juges en ont alors conclu que « la société CREDENTIEL avait violé son devoir de conseil et de mise en garde ainsi que son obligation de délivrance et que la gravité certaine de ces manquements justifiait le défaut de paiement des factures et la résiliation du contrat ».

Intervention de Pierre Langlais dans le cadre du diplôme universitaire en Propriété Intellectuelle de Nantes

Pierre LANGLAIS interviendra le 21 mars 2018 dans le cadre du Diplôme universitaire en propriété intellectuelle de Nantes sur le thème de la preuve de la contrefaçon.

Droits d’auteur, copyright, brevet : sujets développés par pierre langlais au media campus nantes

PROJET ENTREPREUNARIAL : LES BONS RÉFLEXES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Pierre Langlais y interviendra le 22 mars 2018 sur les sujets liés aux droits d’auteur, copyright, brevet.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

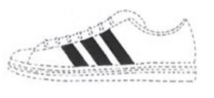

Adidas fait « bande » à part

Dans deux décisions du 1er mars 2018, le Tribunal de l’Union Européenne a jugé que la société ADIDAS pouvait s’opposer à l’enregistrement, comme marque de l’Union Européenne, de deux bandes parallèles apposées sur des chaussures. Le Tribunal a en effet considéré que les marques figuratives litigieuses, dont il était sollicité l’enregistrement, « risquaient de tirer indûment profit de la marque antérieure de la société ADIDAS ».

La société belge SHOE BRANDING EUROPE a sollicité, en 2009 et en 2011, l’enregistrement des marques de l’Union Européenne, représentées ci-dessous, pour désigner des articles de chaussures et des chaussures de sécurité et de protection.

La société ADIDAS s’est opposée à l’enregistrement de ces deux marques en invoquant la marque de l’Union Européenne suivante :

Par deux décisions de 2015 et 2016, il a été fait droit aux demandes d’opposition formulées par la société ADIDAS et a donc refusé d’enregistrer les marques de la société SHOE BRANDING EUROPE.

Dans ces deux décisions, l’EUIPO a considéré que « la similitude entre les marques en conflit, l’identité ou la similitude des produits désignés par les marques ainsi que la renommée élevée de la marque ADIDAS faisait naitre un risque de confusion pour le public pertinent » et a ajouté que « l’usage des marques demandées tirait indûment profit de la renommée de la marque de la société ADIDAS sans que cet usage soit justifié par un juste motif ».

La société SHOE BRANDING EUROPE avait alors formé des recours auprès du Tribunal de l’Union Européenne contre ces deux décisions de l’EUIPO.

Dans deux décisions du 1er mars 2018, la Tribunal de l’Union européenne a rejeté les recours de la société belge et confirmé le refus d’enregistrement des deux marques litigieuses.

Le Tribunal a considéré en effet qu’aucune erreur d’appréciation n’avait été commise par l’EUIPO et qu’il était probable qu’un tel usage, sans démontrer l’existence d’un juste motif, tirait indûment profit de la renommée de la marque aux trois bandes détenues par la société allemande.